Rubber :Le Méta-Caoutchouc

Europe

Experimental

Film

France

Horreur

" Aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à un film bizarre, fait par un mec bizarre, qui déchaîne en général pas mal de passion ; entre ceux qui en ont juste entendu parler, ceux qui l'ont vu et le détestent, et ceux qui l'ont vu et l'adore. Beaucoup d'ailleurs, rien qu'à la lecture du pitch, penseraient à un énorme nanar. En tout cas il a absolument tout pour l'être, il faut être honnête, mais après visionnage, l'affirmer devient injuste. "

Aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à un film bizarre, fait par un mec bizarre, qui déchaîne en général pas mal de passion ; entre ceux qui en ont juste entendu parler, ceux qui l'ont vu et le détestent, et ceux qui l'ont vu et l'adore. Beaucoup d'ailleurs, rien qu'à la lecture du pitch, penseraient à un énorme nanar. En tout cas il a absolument tout pour l'être, il faut être honnête, mais après visionnage, l'affirmer devient injuste.

On finit vite par conclure, un peu confus, qu'on vient de voir un OVNI d'art et essai à la fois génial, et déroutant. J'annonce tout de suite, je vais spoiler, mais je pense sincèrement que vous pourrez toujours le regarder, même en ayant lu, parce qu'il faut honnêtement le vivre pour y croire. D'ailleurs une étude récente à prouvé qu'on appréciait en réalité mieux une Å“uvre en ayant été spoilé, et je vous jure que c'est très sérieux. De la même façon qu'on aime revoir des films, on peut parfois apprécier de les connaître déjà un peu. Plus explicitement, je pense qu'un film comme Rubber ne perd rien à ce qu'on ait quelques clés de lectures avant de l'aborder car ce n'est pas pour ainsi dire un film normal.

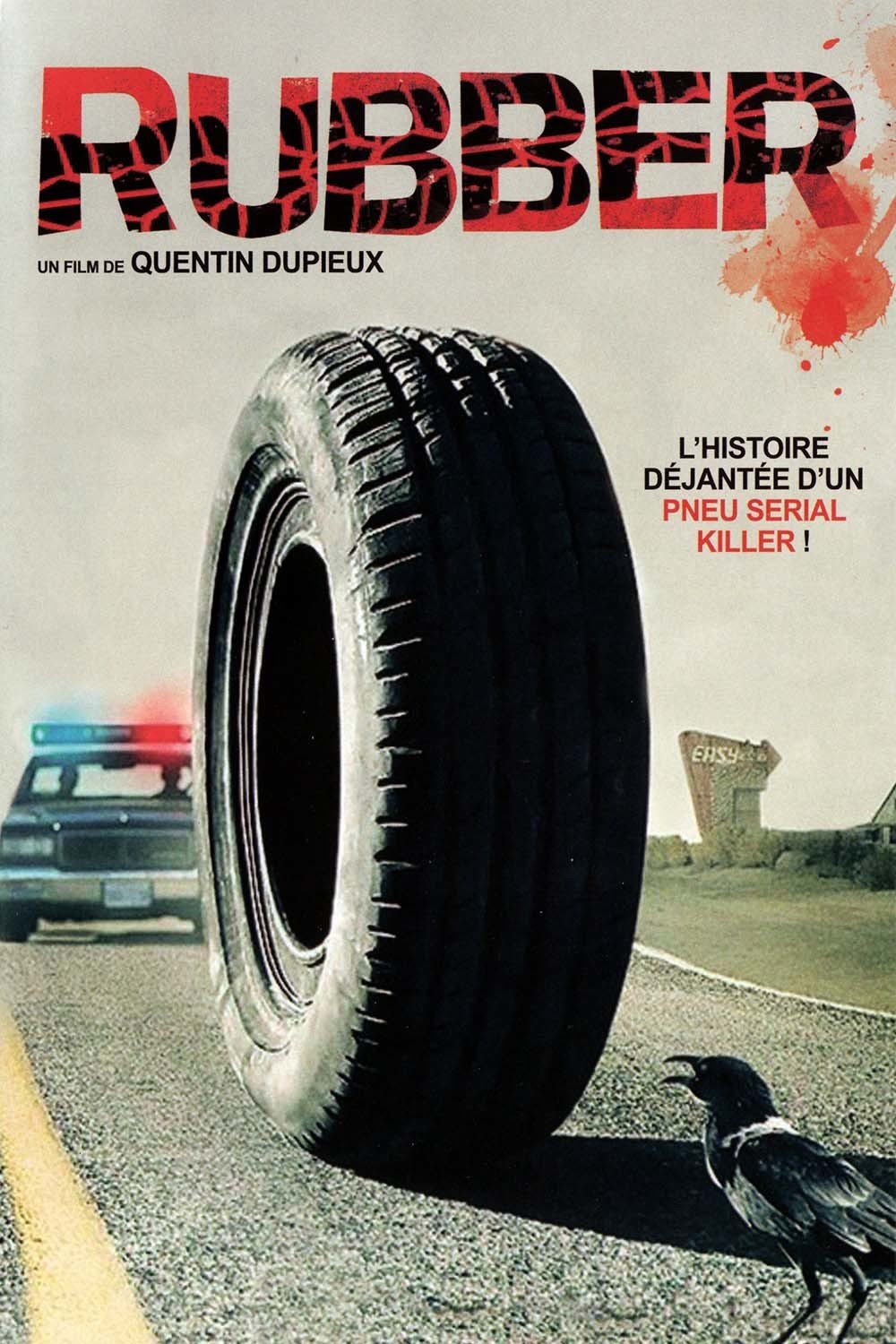

Rubber est un film d'horreur sorti en 2010 grâce à la caméra démentielle et éminemment politique de Quentin Dupieux (cocorico !). Et si ce nom ne vous dit peut-être rien, vous le connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de Mr. Oizo, sobriquet que l'artiste revêt pour ses pérégrinations musicales électroniques toutes aussi barrées que son cinéma, en poussant même l'existence de l'alter ego jusqu'à mettre les deux noms dans le générique du film (Quentin Dupieux pour la réalisation, la mise en scène et l'écriture ; Mr. Oizo pour ? La musique ! Dix points pour ceux qui suivent !) comme s'il s'agissait de deux personnes différentes. Et là encore si vous ne connaissez pas Mr. Oizo, je vous invite à foncer écouter l'inénarrable "Vous àŠtes des Animaux", complètement timbré.

Le film commence très fort avec une bagnole débarquant sur les chapeaux de roues, pour défoncer sur son passage des chaises disposées de manière assez hasardeuse sur une autoroute Américaine désertique (comprenez Oklahoma, Arizona, Nouveau Mexique…). Un flic sort du coffre de la voiture pour nous dire qu'il n'y a aucune raison pour que l'extraterrestre E.T dans le film du même nom soit marron, aucune raison pour que les deux personnages de Love Story tombent amoureux, aucune raison pour laquelle on ne voit pas les personnages de Massacre à la Tronçonneuse aller aux toilettes et se laver les mains ; tant d'autres exemples pour nous montrer que l'absence de raison dans le cinéma est un effet de style majeur. Effet de style qui à bien des égards se marie à merveille avec la vie quotidienne, laquelle est souvent sans rime ni raison. Le tout en brisant le quatrième mur avec la subtilité d'un camionneur après la cinquième bière. Le ton est donné : ce film est absurde, et d'habitude, l'absurdité, ça ne vous choque pas. L'ironie est savoureuse, parce que quelque part, le personnage à raison. Le film est tout à fait conscient de lui même, et alors qu'on passe notre vie à s'abandonner dans des univers qui nous semblent crédibles, mais ne le sont pas vraiment, pourquoi l'aventure trépidante d'un pneu nous sortirait-elle autant de notre zone de confort ?

Et là vous vous dîtes qu'on attaque avec un truc super intello.

Mais de quoi nous parle Rubber au juste ? Rubber, c'est l'histoire d'un pneu (oui, un pneu, un bon vieux rond de caoutchouc Goodyear©, le même que votre cher voisin si urbain a crevé la semaine dernière pour célébrer dix ans de relation proverbialement intelligente et agréable) psychopathe et libidineux, qui par la force des choses se déplace selon son propre gré, et fait exploser animaux et passants grâce à son pouvoir "psycho-kinétique" destructeur, sous le regard avide de spectateurs, qui, par le petit bout de la lorgnette, n'en ratent pas une miette.

Vous voyez en quoi le scénario fait nanar ? Ajoutons à cela que le film a été tourné en deux semaines avec deux appareils photos, pour la modique somme de 500 000 dollars (ça dépasse les 20 000 du premier Mad Max ou les 35 000 du Projet Blair Witch, mais ça reste une somme dérisoire face aux 412 millions de Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, ou des 10, 94 millions d'euros pour… Les Tuches… voilà voilà …), avec un lot non négligeable d'acteurs soit relativement inexpressifs (Roxane Mesquida) ou totalement "over the top" (Jack Plotnick) ; on a vraiment tout pour passer une heure et dix-huit minutes de glorieuse et désopilante médiocrité, où tout le monde semble avoir laissé son cerveau sur le bord de la route.

Et pourtant…

Tout dans le film est extrêmement intelligent, réfléchis, et didactique. Je veux dire par là que toute l'absurdité scénaristique est chargée de message. Le film nous le dit lui-même avec ce flic sorti complètement au pif d'un coffre de voiture : Rubber est un hommage à l'absence de raison. Et alors que le personnage nous le dit face caméra, celle-ci se déplace pour nous faire découvrir des spectateurs (nous ?), à qui l'on donne des jumelles, pour regarder un film. Vous l'aurez compris, alors même que le film assume qu'il se positionne comme Å“uvre méta, direct il enchaîne sur un questionnement non-annoncé qui va nous occuper sur toute cette chronique: le rôle du spectateur.

Et pour ce faire, tout d'abord, quoi de mieux qu'une mise en abîme. On donne à une foule de tous âges et tous backgrounds des jumelles pour voir la scène, tout comme ouvrir une salle de cinéma c'est donner un appareil et un cadre pour offrir un spectacle. Et tout le long du film, les spectateurs critiquent, font des commentaires, sont distraits, s'engueulent, voient ce que d'autres ne voient pas, comme dans une salle. Quentin Dupieux nous fait également comprendre que le spectateur, bien au-delà de la vision du réalisateur, c'est la raison d'être de tout film : à un moment de l'intrigue principal du film, le policier s'interrompt, après avoir conclu qu'à l'heure qu'il est, tous les spectateurs doivent être morts après avoir dévoré une dinde empoisonnée. Il dit alors aux autres personnages, ébahis, "C'est bon, rentrez chez-vous, merci d'avoir participé !" Il va jusqu'à se prendre deux balles dans le thorax pour prouver l'irréalité de tout le film, avant qu'on ne vienne lui dire qu'un spectateur qui n'a pas mangé la dinde, regarde toujours, et qu'il faut donc reprendre. Comprenez : "Tu me vois, donc je suis." Tout cela est chargé de symbole : tout d'abord, le fait que les spectateurs meurent tous de faim dans le film, au point de vouloir manger, pour l'un d'entre eux, un cadavre fraichement explosé dans le film par le pneu ; et le personnage (un enfant je précise) de se faire traiter d'idiot par les autres qui disent "Mais enfin, tu vois bien que c'est du toc !". On ressent l'avidité du public cinéphile.

Quand on leur apporte la dinde, les spectateurs se jettent tous dessus et la dévorent goulument, au point de se battre entre eux ; sans savoir qu'elle est empoisonnée. La majorité meurt donc, sans avoir pu voir le dénouement de l'intrigue, le fin mot de l'histoire. Dans cette image on peut y voir les spectateurs passifs, qui se sustentent de films jusqu'à l'indigestion, sans pourtant chercher le sens profond, sans chercher à vraiment comprendre ; parce qu'ils n'ont pas le temps, ou plutôt ne prennent pas le temps, d'être chacun rassasiés. On pourrait penser aussi que le film, envisageant les critiques qu'il allait récolter, met à mal le monde qui allait prendre les images au premier degré, et se dire "Bon... c'est juste un film de merde avec un pneu qui bouge..." Le timing est parfait : à ce stade là , le spectateur qui ne réfléchit pas est déjà gavé, et à peut-être déjà quitté la salle. Quentin Dupieux met ici une bonne grosse mandale au cinéma consommé comme du fast food. Le spectateur passif est d'ailleurs tellement mis à l'amende que le dernier rescapé finira effectivement explosé après avoir dit "Ah mais je ne suis qu'un spectateur, je n'ai rien à voir là -dedans." Vous êtes spectateur, cher lecteur, embrassez donc ce rôle avec Maestria, même Roland Barthes vous en félicitera !

Là où le rôle du spectateur se complique, selon le film, c'est aussi dans le fait que bien que le spectateur soit la principale raison d'être du film, celui-ci n'a aucun pouvoir sur le cours de l'intrigue : au cours du film, un spectateur s'interpose pour dire que le film ne va pas assez vite, perd de l'intérêt, et vient donner des idées aux personnages du film pour le faire aller à sa guise, évoquant "une promesse faite". En résulte qu'il se fait copieusement ignorer.

Comprenez : "Sans nous, le film n'est rien, mais on ne peut rien y faire." Le rôle du spectateur c'est de modeler le film pendant la fondation de son matériau de base, mais bien de lui donner une couleur nouvelle a posteriori, à travers l'interprétation.

On n'en a toujours pas fini avec le spectateur, mais cette fois, au-delà de la question du rôle, Quentin Dupieux ouvre notre regard en poussant à son absolu maximum la suspension consentie de l'incrédulité. Pour ceux qui veulent avoir l'air futé au prochaine repas de famille, la suspension consentie de l'incrédulité, c'est le concept théorisé par Samuel Taylor Coleridge (que les fans d'Iron Maiden connaissent sans le savoir grâce à "Rime of the Ancient Mariner"), qui définit le moment où en tant que spectateur, vous acceptez des choses invraisemblables. Par exemple, il ne viendrait à l'idée de personne de s'exclamer "Mais qu'est-ce que c'est que ces sottises ?" quand on vous présente une galaxie lointaine très lointaine avec un orphelin vivant sur une planète éclairée par deux soleil qui s'en va sauver le monde avec deux robots, un gorille de l'espace, un malfrat et sa sÅ“ur cachée, en utilisant une arme contondante métallique luminescente donnée par une vieille ermite. Jamais. Et pourtant vous conviendrez que sur l'échelle du vraisemblable on a fait mieux. C'est parce qu'en tant que spectateur vous passez un contrat avec toutes les parties prenantes dans la création et la diffusion du film pour celui-ci vous embarque dans un monde différent, ou l'invraisemblable devient acceptable. Ce contrat peut être brisé à tout moment, par exemple avec des faux raccords, des paraisses de mises en scène, de scénarios ; de mauvais effets spéciaux ; à peu près n'importe quoi (par exemple quand une troupe de méchants attend sagement son tour pour se faire tabasser par un seul héros pour les besoins de l'intrigue). Dans Rubber, la suspension consentie de l'incrédulité est poussée à son paroxysme absolu, parce que rien, absolument rien, n'est inacceptable dans le film, puisqu'il est admis qu'absolument tout peut arriver. Luis Buà±uel aurait été fier.

De fait qu'on se le dise, ça rend parfois le film difficile à suivre, mais le fait est que le pari est réussi, on s'étonne de tout, mais on ne rejette rien. On nous ouvre l'esprit avec un ouvre boîte. Malgré toutes les mises à mal et tous les questionnements (est-on dans le monde réel ? le surnaturel fait-il irruption dans ce monde ? Ou alors ce monde n'est-il qu'un reflet de notre monde réel, parsemé de libertés artistiques), on peut trouver une certaine cohérence, et on revient à l'évidence même que l'on oublie souvent : le cinéma, ce n'est pas la réalité, même pour un documentaire. C'est avant tout un regard. Celui du réalisateur, du monteur, de la caméra, de l'écran, du spectateur assis au premier rang, de celui assis au fond à gauche derrière le grand mec qui fait deux mètres... Qu'importe à quel point l'on s'abandonne à l'univers du récit, ce n'est qu'une image, un regard.

Pour clore le dossier "spectateur" dans le film, qui est décidément au cÅ“ur de toutes les symboliques, le dernier tour de force se situe sur le plan de l'identification. Parce que le fait est qu'on s'identifie bel et bien à un pneu en caoutchouc. Peut-être pas autant qu'avec les expressions et tirades d'un fameux acteur, mais on s'identifie bel et bien. On lui donne des émotions, des sentiments, notamment parce que le pneu ne tue pas gratuitement. Il le fait d'abord parce qu'il ne peut rien faire d'autre : il roule, et en roulant il écrase des choses. Une bouteille en plastique, ça s'aplatit. Un scorpion ou une araignée, ça s'aplatit. Une bouteille de bière, c'est plus dur, alors il faut s'améliorer. Vient la télékinésie. Et puis le pneu tente de s'en servir pour arrêter la voiture d'une jolie fille, car il est seul. Et alors qu'il est à deux doigts d'y arriver, un tocard en grosse bagnole le percute et le fait valdinguer sur le côté de la route. Vient la colère, et la vengeance. Puis alors qu'il suit la jolie femme à un motel, il se montre voyeur, et tente en vain de l'approcher. On ressent son désire. Il s'installe dans la chambre d'à côté. Vient l'incompréhension quand la femme de ménage le jette hors de la chambre, et vient encore plus de vengeance. Vient ensuite la quête existentielle quand le pneu se voit dans une glace et découvre qui il est, et combien il est inadapté pour la femme qu'il convoite, une véritable tension mélancolique règne. Un enfant essaye de le comprendre ; il ne le tue pas, mais s'en va, résigné à l'idée d'être incompréhensible. Le père de l'enfant refuse qu'un pneu puisse vivre et le jette violemment au sol. Vous sentez venir la nouvelle vengeance. Pour finir, notre jeune pneu meurt et devient autre chose, quelque chose d'épanoui, intégré dans une communauté qui le comprend, que je ne révèlerai pas. Rendez-vous compte, Quentin Dupieux à créer un film sur la quête initiatique et existentielle d'un pneu. On vit la naissance d'un être (craché par les entrailles sèches du désert), qui apprend à se connaître, à travers ce qu'il peut accomplir ou pas, à travers le dépassement, et on assiste à sa quête de sens, alors qu'encore une fois... c'est un pneu ! Et là encore... est-ce si étrange ? Après tout, d'un point de vue purement factuel, quiconque est fan de Mickey Mouse n'est-il pas fan de quelques coups de crayons sur une feuille de papier, qui, mis ensemble, donnent l'illusion que le dessin bouge ?

L'idée de bildungsroman est accentuée même par le simple fait que le héro soit un pneu : c'est pas essence un object qui bouge, qui est fait pour se déplacer, pour parcourir des routes, s'user à force d'errance. C'est nettement plus fort ainsi que si notre protagoniste avait été un stylo ou une pelle.

La mise en scène est faite de telle sorte que l'on retrouve à la fois des éléments de road movie, de comédie estivale un peu kitsch, et d'horreur gore (avec des explosions grumeleuses et sanguinolentes), la musique, excellente par ailleurs, étant souvent le pilier de ces sensations.

Pour finir, il faut ajouter que c'est un film de cinéphile, où on peut s'amuser à chercher les références à d'autres films à droite et à gauche, ainsi que des références à la carrière musicale de Mr. Oizo, que je ne vous donnerai pas non plus, histoire de laisser un peu d'espace de jeu !

Rubber, c'est la nouvelle vague française entre les mains d'un vrai réalisateur (et non pas entre les mains escroques de certains pâles toquets insupportables comme… au hasard Eric Rohmer). À ce titre, ça n'est pas le plus fun des films, c'est parfois lent, parfois vraiment perché, mais c'est un film qui a réussi avec trois fois rien à écrire un vrai essai sur le cinéma en tant qu'art, et qui l'a fait, tant qu'à faire, à travers une généreuse dose de sang ; avec le protagoniste le plus improbable qu'on puisse imaginer. Chapeau.